Wir reden viel über Vielfalt. Über Geschlecht, Herkunft, Identität. Und das ist gut so. Aber eine Form der Diskriminierung bleibt dabei auffallend oft im toten Winkel: die nach dem Alter.

Altersdiskriminierung ist meist ziemlich subtil, dass wir sie oft nicht als solche erkennen. Ein älterer Bewerber wird nicht eingeladen – „nicht mehr dynamisch genug“. Eine Frau um die 60 wird im Meeting unterbrochen – „nichts gegen Erfahrung, aber die Zeiten sind jetzt anders“. Ein 70-jähriger Mensch engagiert sich digital – und wird dafür belächelt.

Und das Bittere: Altersdiskriminierung beginnt nicht in den Strukturen allein – sondern in unseren Köpfen. In Denkweisen, die Altern mit Abbau, Rückzug, Schwäche verbinden. In einer Sprache, die Menschen „noch fit für ihr Alter“ nennt – als wäre das eine Überraschung. In einem System, das aus Altersgruppen Schubladen macht: jung = Potenzial, alt = Belastung.

Wir sollten endlich aufhören, so zu denken. Denn wer ernsthaft Alter »NEU« denken will, muss genau hier ansetzen: bei den Strukturen und Haltungen, die solche Diskriminierung ermöglichen. Doch wie kann man verhindern, dass es überhaupt so weit kommt?

Bewusstsein schaffen – im Denken beginnt die Veränderung

Vorbeugung beginnt mit Achtsamkeit. Wir alle sind geprägt von gesellschaftlichen Altersbildern: jung und dynamisch, alt und langsam. Diese Denkmuster sind tief verankert – und schlicht und ergreifend falsch. Um sie zu durchbrechen, braucht es gezielte Reflexion von jeder und jedem von uns:

- Welche Bilder habe ich vom Alter?

- Welche Sprache verwende ich?

- Was traue ich älteren Menschen [nicht] zu – und warum?

Bewusstes Reflektieren dieser Fragen kann Denkanstöße geben und helfen, wertfrei auf Menschen aller Altersgruppen zuzugehen.

Sprache verändern – Respekt beginnt im Wort

Sprache formt Realität. Wenn wir von „noch fit für sein•ihr Alter“ sprechen oder jemandem „trotz des Alters“ etwas zutrauen, steckt darin ein abwertendes Bild. Eine vorurteilsfreie Sprache ist inklusiv, wertschätzend und verzichtet auf verallgemeinernde Alterszuschreibungen. Das lässt sich trainieren – im Alltag, in der Unternehmenskommunikation, in Medien und in der Bildung.

Es geht nicht darum, die Herausforderungen des Alterns zu romantisieren. Es geht darum, die Potenziale anzuerkennen, die mit dem Alter wachsen: Weitsicht. Krisenerfahrung. Empathie. Klarheit. Und doch blendet unsere Gesellschaft diese Qualitäten oft aus. Menschen werden mit Anfang 50 aus Karrierewegen gedrängt, als „nicht mehr entwicklungsfähig“ eingestuft, als „zu teuer“ abgestempelt. Die Frage ist: Wer entscheidet das? Und auf welcher Grundlage?

Vorbildlich umgesetzt

Einige [wenige] Unternehmen haben [bereits] begonnen, in Stellenausschreibungen Altersdiversität explizit zu benennen – nicht nur als Floskel, sondern durch altersgemischte Teams, Mentoring-Programme in beide Richtungen [jung ↔ alt] oder durch Alters-Coachings, bei denen Altersbilder im Team reflektiert werden.

Strukturen schaffen, die Vielfalt ermöglichen

Diskriminierung entsteht oft dort, wo Strukturen bestimmte Altersgruppen benachteiligen – etwa durch standardisierte Karrierewege, fehlende Weiterbildungsangebote für Ältere oder stereotype Rollenzuweisungen. Wer Altersdiskriminierung wirklich vorbeugen will, muss Strukturen schaffen, die Vielfalt ermöglichen:

- Altersunabhängige Zugänge zu Lernen und Entwicklung

- Flexible Modelle für Arbeit und Beteiligung – auch über das Pensionsalter hinaus

- Sichtbarkeit für Menschen aller Altersgruppen in Führungs- und Entscheidungspositionen

Vorbildlich umgesetzt

Ein gutes Beispiel ist das Konzept „Mixed-Age-Leadership“ in einigen skandinavischen Organisationen. Dabei werden Teams bewusst altersgemischt geführt – nicht als Ausnahme, sondern als Standard. Die Erfahrung älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird dabei genauso wertgeschätzt wie die Innovationskraft der Jüngeren.

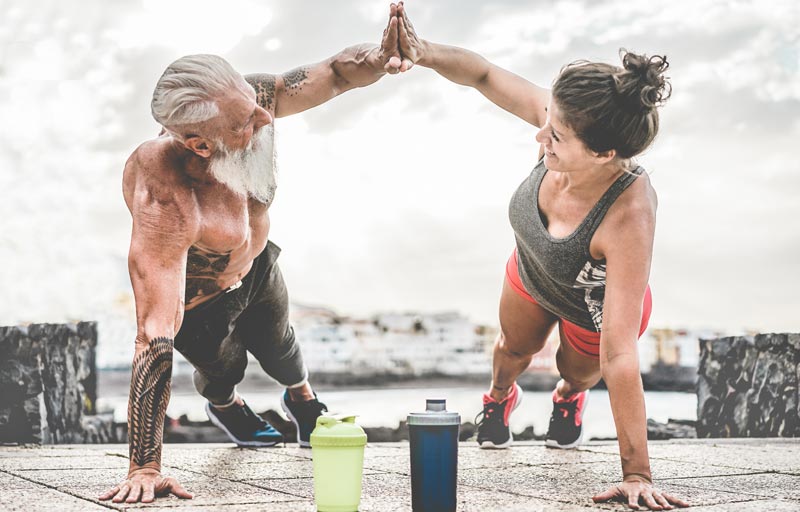

Älterwerden als Ressource verstehen, nicht als Defizit

Eine Gesellschaft, die Altern als natürlichen und wertvollen Prozess versteht, wird weniger diskriminieren. Wer älter wird, hat nicht nur viel Erfahrung, sondern auch Resilienz, soziale Kompetenz, kritisches Denken – Qualitäten, die in jeder Gemeinschaft und Organisation zentral sind.

Wenn wir Altern »NEU« denken wollen, müssen wir ehrlich sein. Wir brauchen keine Diversity-Broschüren, die Altersvielfalt loben – während in der Praxis der „kulturelle Fit“ fast immer unter 45 ist. Wir brauchen veränderte Strukturen, ja. Aber davor braucht es etwas anderes: eine innere Haltung der Gleichwürdigkeit. Es braucht nur den Willen, nicht die Entschuldigung.

Vorbildlich umgesetzt

In diversen Bildungseinrichtungen lernen bereits 22-Jährige neben 72-Jährigen. Zusammen. Auf Augenhöhe. Altersgrenzen verschwimmen hier zugunsten von Kompetenz und Interesse. Lernen wird zur lebenslangen Selbstverständlichkeit – nicht trotz, sondern wegen des Alters.

Altern ist kein Defizit – es ist Leben

Was wir brauchen, ist ein Perspektivwechsel. Altern ist kein Defizit, das wir managen müssen. Es ist eine Lebensphase mit eigenen Stärken, mit Ressourcen, mit Tiefe. Wer Altern als Ressource versteht, wird automatisch inklusiver denken – in Organisationen, in der Stadtplanung, in der Kultur, in der Politik, in den Medien, im täglichen Leben.

Und ja, das ist durchaus unbequem. Denn es zwingt uns, unsere Bilder vom Altern zu überdenken. Es fordert, dass wir nicht nur Gleichstellung fordern, sondern sie auch leben. In Bewerbungsgesprächen. In Projektbesetzungen. In Gesprächen. In Sprache. In Haltung. Im Umgang miteinander.

Alter »NEU« denken heißt: Menschen nicht auf eine Zahl zu reduzieren. Sondern auf das, was sie mitbringen – als ganze Person, mit Erfahrungen, Fragen, Widersprüchen. Genau darin liegt unsere Zukunft.

Keine Regeln, sondern Haltung

Altersdiskriminierung lässt sich verhindern – nicht allein durch Regeln, sondern durch Haltungen. Es geht darum, Altern nicht als Abstieg, sondern als Dimension von Vielfalt zu begreifen. Wer das verinnerlicht, schafft Räume für ein respektvolles, gleichberechtigtes Miteinander über Generationen hinweg. Das ist nicht nur fair – es ist auch zukunftsfähig.

Es ist Zeit, das Alter aus der Schublade zu holen – und endlich als das zu sehen, was es ist: ein selbstverständlicher Teil des Lebens. Voller Potenzial, Vielfalt und Wert. Wenn wir das begreifen, verändert sich nicht nur der Blick auf ältere Menschen – sondern auf uns alle.

Best practice: Altersvielfalt im Softwareteam – mit vollem Erfolg

Ein Entwicklerteam, das an einer komplexen Software für öffentliche Verwaltungen arbeitete, bestand aus drei Menschen in ihren 30ern und zwei in ihren 60ern. Die Älteren brachten jahrzehntelange Erfahrung in systemischer IT-Infrastruktur mit. Die Jüngeren trieben agile Methoden und neue Tools voran. Gemeinsam entwickelten sie eine Lösung, die nicht nur innovativ, sondern auch äußerst stabil war – ein Umstand, den Projektleiterin Julia Lehmann [36] direkt mit der Altersdiversität in Verbindung bringt:

„Ohne Wolfgangs Erfahrung mit Legacy-Systemen wären wir an der Schnittstelle gescheitert. Und gleichzeitig hat er von unseren jüngeren Entwicklerinnen und Entwicklern im Bereich UX und Testing total profitiert.“

Wolfgang Pawelka [63], einer der Senior-Entwickler:

„Ich habe mich noch nie so gebraucht und gleichzeitig so herausgefordert gefühlt wie in diesem Team. Wir lernen alle voneinander – das Alter spielt keine Rolle, solange die Haltung stimmt.“

Fazit: Was können wir konkret tun?

- Sprache überprüfen – im Alltag, in der Kommunikation, in Stellenanzeigen.

- Altersgemischte Teams aktiv fördern, nicht dem Zufall überlassen.

- Weiterbildung und Verantwortung nicht vom Alter abhängig machen.

- Eigene Altersbilder reflektieren – was denke ich persönlich eigentlich über das Älterwerden?

- Politisch und gesellschaftlich laut werden, wo Altersdiskriminierung sichtbar wird.

Denn Altersgerechtigkeit ist keine Nische – sie ist eine Frage sozialer Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit.

Weiterführende Quellen

- Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS):

Diskriminierung im Zusammenhang mit dem Lebensalter

Umfangreiche Studien und Empfehlungen zur Altersdiskriminierung in Deutschland, u.a. im Arbeitsleben. - Bertelsmann Stiftung:

Generationen-Miteinander

Analyse zu Potenzialen altersgemischter Teams und Empfehlungen für Unternehmen. - OECD-Studie (2020):

Promoting an Age-Inclusive Workforce

Internationaler Vergleich, wie Länder altersinklusive Arbeitswelten gestalten – mit politischen Maßnahmen und Best Practices. - Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA):

Arbeiten und Altern – Gute Praxis in Unternehmen

Praxisbeispiele und Werkzeuge für altersgerechte Arbeitsgestaltung. - AGE Platform Europe:

The voice of older People in Europe

Europäisches Netzwerk mit Fokus auf die Rechte älterer Menschen und Bekämpfung von Altersdiskriminierung.

(Bilder: AdobeStock)

![Demenz: Es braucht [viel] mehr leistbare Unterstützungsangebote! Grafik: der Umriss eines Kopfes mit quadratischen Holzteilen, von denen einige nach hinten "wegfliegen". (c) AdobStock](https://www.alterneudenken.com/wp-content/uploads/2025/09/demenz-angebote-home-450x253.jpg)

![4 Erfolgshaltungen führen zum [Online-]Dating-Erfolg Grafik: Zwei Handyscreens mit einer Frau und einem Mann, dazwischen fliegende Herzen. (c) AdobeStock](https://www.alterneudenken.com/wp-content/uploads/2024/10/online-dating-erfolg_home-450x253.jpg)